вернуться назад

А. Волынцев

ВЕСЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

…Да, он просил меня не сосредотачиваться на его персоне, а больше рассказывать об институте, о коллегах, о науке, о конструкторском бюро, о перспективах «Маяка» и ОТИ МИФИ…

…Да, он просил меня не сосредотачиваться на его персоне, а больше рассказывать об институте, о коллегах, о науке, о конструкторском бюро, о перспективах «Маяка» и ОТИ МИФИ… Но я не смог выполнить эту просьбу.

Во-первых, потому что мне нужно было рассказать именно о нем.

А во-вторых, даже если и рассказывать об институте, о коллегах, о науке, о конструкторском бюро, о его работе на «Маяке» и в ОТИ МИФИ, все равно получится рассказ о нашем собеседнике – лауреате Государственной премии, докторе наук, профессоре ОТИ МИФИ – Александре Николаевиче Кононове.

Он, действительно, был восьмым ребенком в семье.

В те годы люди не знали современного девиза демографического кризиса: «Зачем плодить нищету?» Богатство не измерялось «мерседесами», коттеджами и золочеными ай-падами. Просто жили, наверное, раньше по любви. И дети от любви рождались. А не от модного ныне «планирования семьи», когда сначала «поживут для себя», а потом захотят «завести ребеночка для себя». Как морскую свинку или хомячка.

Правда, медицина тогда была не на высоте. Что было – то было.

Из восьми детей Кононовых выжило только трое младших.

– Мать с бабушкой ругали советскую власть за то, что когда хлеба не было, когда – сахара, – рассказывает Александр Николаевич. – Всё время в очереди стояли. Не было одежды, обувки… Всё это было в колоссальном дефиците. Всё – правда. Я и по ночам стоял в очереди. Помню 1933-34 год, мне было 3-4 года, как мы с матерью рвали траву, а мать говорит: «Рвите–рвите, я вам лепешки испеку…» Эту тропку я до сих пор помню и слова матери помню. Но… Честное слово, я никогда не воспринимал, что у нас голод. Просто, потому что был еще мальчишкой. И во время войны – Бог знает что ели. Но вот за что мать хвалила советскую власть, так это за то, что дети выучились и появилась возможность детей лечить. Врачи появились. И эта фраза меня поддерживает всю остальную жизнь. И когда сегодня говорят про свободу… Какая свобода? Для кого? Для очень богатых? Свобода до рукоприкладства, до убийства и прочего?

– По-моему, свободу нельзя дать. Она либо есть у человека, либо нет. Это состояние внутреннее… Человек может быть свободным, находясь в тюремной камере.

– Вот и я в советское время чувствовал себя абсолютно свободным, честное слово. Абсолютно. Потому что во времена всех этих репрессий я был мальчишкой, они нас особо не коснулись. Правда, один дядя был посажен и умер в лагере. А вот другого дядю посадили, но это уже в конце этого периода, когда тюрьмы переполнены были. Он просидел там сколько-то, их освободили, накормили, в санаторий послали. До этого он был управляющим отделением совхоза, а после стал директором совхоза. Было это в 1939 году, когда освобождали. Не мог же вечно продолжаться период репрессий.

– Это, видимо, когда пришел Берия. Опубликованы сведения, что после его прихода в 1939-1940 годах были освобождены из мест лишения свободы и реабилитированы, по одним данным 837 тыс. человек, по другим – 223,8 тыс. заключенных лагерей, и 103,8 тыс. ссыльных.

– Возможно… Но непосредственно нашей семьи репрессии не коснулись. Мой отец закончил два класса. Правда, он потом много читал, но два класса – есть два класса. Мать моя ни одного класса не кончила. Она читала по слогам. А расписывалась кое-как.

Так что я, как говорится, с самых низов. Мать говорила: «Надо учиться!» Житейская мудрость…

– А родом вы откуда?

– Город Балашов Саратовской области. Мать была из деревни в сорока километрах от Балашова. А отец – из другой деревни, рядом с Балашовым. Потом при мне уже она вошла в состав Балашова.

– Оттуда вы и поступали в институт?

– В Балашове хорошая школа. Это был уездный город. Там были преподаватели старого поколения – дамы. Я знал по крайне мере четырех из тех, которые из дореволюционных школ. Старомодные, строгие, безупречные, суровые… Но мы были к ним полны уважения. То есть там хорошо учили. Конечно, после окончания школы надо было куда-то уезжать. Там ведь заводы были, мясокомбинат… В то время авиаучилище большое было. Если вы читали книгу «Два капитана», то помните, что главный герой учился в Балашове. В этом училище. Это было училище транспортных летчиков. Его теперь куда-то в Ейск перевели. А чтобы продолжать учебу, нужно было уезжать.

– Как сложилась жизнь ваших родственников?

– Брат (1927 года рождения) ушел в армию, когда ему еще и 16 лет не было. Сразу в танковое училище. Закончил училище младшим лейтенантом, поехал за танками в Горький. Им танки не выдавали. А тут и война кончилась. Он всю жизнь страшно переживал, что не довелось участвовать в военных действиях. Причем, это не то что геройство какое-то, а чувство того, что свой долг не выполнил до конца.

И так получилось, что я раньше его закончил вуз. А когда его демобилизовали (он ушел в училище, не окончив 10-й класс), я ему помогал учиться.

Затем он всю жизнь проработал в Жуковском в летном исследовательском институте, где испытывают самолеты. Туда же пришел после фронта и муж нашей сестры, он там в кадрах работал. Брат мой он руководил группой, которая организовывала дальнюю связь. Когда испытывали «Буран» они ходили в море, становились где-нибудь в океане – специальный корабль, тогда не было кругосветной дальней передачи, поэтому корабли по траектории вставали на морях. Он бывал в таких экспедициях. Он умер два года назад.

А сестре было 96 лет. Она тоже в Жуковском жила. Еще прошедшим летом я к ней ездил. А в июле этого года ее не стало…

Я – младший из нашего семейства. Жалею, что у матери подробности не спрашивал. А первый их ребенок был 1910 года рождения. Тоже Александр. И меня, восьмого, тоже назвали Александром.

Что ни говорите, а я до сих пор удивляюсь той тяге к знаниям, которая была свойственна этому поколению. Пережившие войну, помнившие, что такое настоящий, изнуряющий голод, который невозможно было бы утолить и тонной сникерсов (да и слов–то таких тогда в обиходе не существовало), эти люди готовы были и дальше ограничивать себя в еде, одежде и сне, лишь бы продолжать учебу…

Вот и Александр Николаевич в 1947 году подал документы в Московский энергетический институт (МЭИ). Поступал на факультет «Автоматика и вычислительная техника», но поскольку нуждался в общежитии, а этот факультет общежития не имел, то пришлось пойти на другой факультет, на электроэнергетический.

Через год ему как отличнику и к тому же имеющему чистую анкету (то есть никто из родственников не был ни осужден, ни в оккупации не побывал) предложили перейти на спецфак – физико-энергетический факультет. В том же МЭИ.

– Там не было первого курса, и попасть туда можно было только со второго курса. По завершении 4 курса нам объявили, что нас всех переводят в Московский механический институт (ММИ). И я в 1953 году заканчивал уже ММИ. А в 1954 году он стал называться Московским инженерно-физическим институтом (МИФИ).

– Каковы были требования в тогдашних вузах?

– С нас шкуру драли (смеется). Мы же на спецфаке учились. Всю технику нам читали, плюс университетский курс по физике и математике.

Кстати, у нас ни одной девушки на курсе не было… Мы не знали, что такое с девушками встречаться, «любовь крутили», как правило, по почте.

Моя будущая супруга училась в Ленинграде в университете, а я в Москве. А родом мы с одного города. Иногда я, накопив деньги на билет, приезжал на праздники в Питер. Мы ходили там в театры, в кино, в музеи. Недолго. День, два. Когда она ехала домой через Москву, аналогично проводили время и в Москве. Мы не мучились, честно говоря.

Это было послевоенное время, мы все были отличники или около, и вот эта жажда знаний – была главной. Понимаете, в чем дело? И это было не напускным чем-то, а естественным.

Когда мы собирались, говорили: «Слушай, я вот читал в той книжке, у такого-то автора, приведена вот такая электронная схема…» Сейчас я понимаю, что наш уровень знаний был скромным, выходец из института – это лишь начало, фундамент, еще не устоявшийся. Но все равно это был наш интерес, и это был главный интерес жизни.

И у нас не вставал вопрос: какую зарплату мы будем получать. Не вставал. Мы знали, что зарплата будет маленькая.

С третьего курса мы были уже распределены по научно-исследовательским институтам (чаще всего – по академическим), и два дня в неделю мы занимались в этих институтах.

Я был с товарищем в физическом институте Академии наук. Тогда этот институт считался головным в стране. Директором был Сергей Иванович Вавилов. Там начинали все сегодняшние Нобелевские лауреаты. Я хорошо лично знал (и он ко мне тоже хорошо относился) Павла Алексеевича Черенкова, автора знаменитого эффекта Вавилова-Черенкова.

– «Свечение Черенкова» – его именем названо?

– Да. Совершенно верно. Он тогда еще не был Нобелевским лауреатом, но его книга уже была издана. Рядом с нами Гинзбурга я часто видел. Он был тогда молодой, вёл себя несколько, как мне тогда казалось, высокомерно… Будущие лауреаты Нобелевской премии Г.Н. Басов и А.М. Прохоров тоже там трудились. Больше Прохорова встречал. Но они все оттуда. Тамм, Франк – тоже лауреаты, вместе с Черенковым…

– Чем еще запомнились студенческие годы?

– Экспедициями на Памир. Мы работали в лаборатории космических лучей. Там был подход такой: аппаратуру ты налаживаешь сам. Вот мы получили аппаратуру, которая только что из-под монтажа. Она только-только «задышала». Нам ее отдали – езжайте на Памир. Уже времени нет. Приехали и месяц мы ее там налаживали. Сами понимаете, студенты, а аппаратура – такой не было в мире ни у кого. Сейчас она кажется мне примитивной, а тогда – не было.

Студенты–физики университета изучали сами космические лучи, а мы – аппаратуру, которая обеспечивает их работу. Это было замечательное время. Конечно, трудились с утра до вечера… Это была школа!

Я потом когда приехал, с этой аппаратурой уже лично с товарищем вдвоем на уровне земли измерял, а потом в метро на станции «Кировская» (сейчас остановка «Чистые пруды» называется) мне дали комнатушку… Там под землей оказывается много комнатушечек, малюсеньких-малюсеньких! Я там еще налаживал эту аппаратуру и проводил измерения. Чтобы можно было изучать, как космические лучи проходят землю. Мы изучали мезоны. Есть такие частицы с промежуточной массой между электронами и протонами.

Это было интересно. Очень. Мы многого там еще не понимали из физики, в электронике мы тоже многого не знали. По большому счету. Но это было интересно. Знали, что искать. И как раз там мы и получили известие, что нас переводят в МИФИ. А мы не хотели. Потому что энергетический институт тогда был отменный институт. Колоссальный институт. А в ММИ еще шел период становления.

– После окончания института, как вы попали в наш город?

– Когда началось распределение, я только потом узнал, что на меня подали три заявки: в аспирантуру, в физический институт (куда я и сам хотел перейти, продолжать свои работы) и еще… Один знакомый физик мне сказал: «Хотите встретиться с Федоровым?» Вы папанинцев знаете? Вот там среди них был Евгений Константинович Федоров, метеоролог. Он был директором Геофиана (Геофизический институт) и набирал студентов, причем старался набирать студентов по рекомендации. И вот нас двоих порекомендовали. Мы пришли к нему. «Вот, ребята, я вам предлагаю устроиться ко мне на работу» – «Да мы не москвичи!» – «А неважно, вы в Москве жить не будете, вы будете жить по экспедициям» – «Ну тогда ладно…»

Не пустили. «Нет. Вы будете работать в другом месте. Вот вам заявка, объект Мурашова…» Это сюда, в «сороковку». Кстати, я здесь так и не встретил никакого Мурашова… Другим называли другие фамилии…

Я говорю: «У меня есть невеста. Я уже закончил, а она – на пятом курсе…» Мне говорят: «Мы вам не советуем жениться сейчас. Мы вам ее пришлем…»

– Прислали?

– Да. Больше полувека вместе прожили… А тогда нам выдали деньги, подъемные, и мы с товарищем приехали сюда. С Комиссаровым. Годом позже приехал Думанов. Мы с ним в одном общежитии жили, учились на одном факультете. Достаточно близкие друзья с ним были.

– «Взяли под козырек» и поехали?

– Время тогда было совсем другое: старшие тебе говорят, значит, исполняешь. Я привык…

Когда я впервые услышал песню Юрия Шевчука, в которой была эта строчка («Он мне родня по юности»), то понял, что Шевчук – поэт. Не «автор текстов» своих песен, а именно – поэт. Потому что уместить в одной строчке десятки томов философско-психологических изысканий о ценности юношеской дружбы, найти подходящий образ, уникальную метафору – может только настоящий Поэт. Причем, знающий о чем говорит и отвечающий за свои слова.

И ведь, действительно, нередко те, кто делил с нами в юности один сухарик, кусок сахару или сухие портянки, становятся ближе родни по крови. «Родня по юности…»

И хорошо, когда есть о ком вспомнить, спустя десятилетия, и сказать: «Это мои друзья…»

Наверное, поэтому Александр Николаевич Кононов с особой теплотой рассказывает о своих институтских друзьях.

– У нас в группе было три Александра. Первый – Саша Лебедев – фронтовик. Большой, высокий. Не отличник, но учился очень хорошо. Главной его особенностью было – каждое второе слово – мат. Фронтовик… Сам он был родом из Загорска. Но что самое удивительное, на экзаменах, когда он отвечал, то не матерился. Так вот он был – Саша.

Второй – чуть постарше, но тоже с 1930 года – Сашка Комиссаров. Это вот мой друг, с которым мы сюда приехали. Он отличался несколько хохлятскими черточками, некоторым упрямством. Но мы его выбирали старостой, он скрупулезно относился ко всему. Он был – Сашка.

А я был самый младший из троих, не очень серьезный – Санька. То есть была такая градация по именам, и сразу было понятно, о ком идет речь. Как–то это произошло само собой. Если Сашка был старостой, то я был комсоргом, заводилой в таком плане... Меня больше привлекала динамика, а его – фундаментальность.

– И сюда вы попали с Комиссаровым?

– Да. Я по специальности инженер-физик, а профессия – физическое приборостроение.

На работе я числюсь с 19 марта 1953 года. Как меня оформили в Москве. Приехал сюда в апреле 1953 года и вышел на работу. А осенью мне говорит начальник хозяйства – Семен Николаевич Работнов (он преподавал в МИФИ и был зав. кафедрой физики): «Слушай, Саш, там у нас физика нет, преподавателя, иди им расскажи про физику».

Это было сказано таким тоном, что я подумал, что надо в течение часа–двух рассказать что-то такое. Я пришел, а оказалось мне предлагают читать физику в техникуме (это была тогда единая организация с институтом, с единым директором). И я ни много ни мало преподавал физику в этом самом техникуме. А потом стал преподавать в институте. И с тех пор я преподаю, по сегодняшнее время.

– А начинали вы, по сути, в период становления МИФИ?

– Да. Я пришел на второй год работы института в нашем городе. Там ничего еще не было организовано. И вот мы с Комисаровым стали уже преподавать, как-то идем: «Ба! Марс Думанов! Ты откуда появился?» – «А я с Красноярска, у меня здесь стажировка …» С Марсом мы были знакомы еще и по учебе, и по жизни в общежитии. Мы жили в общежитии спецфака, оно было компактное, в нем жили студенты только нашего факультета, аудитории тоже были компактные, вход – по отдельным пропускам. – И вот мы Марсу и говорим: «Давай-ка к нам, в институт. Преподавать…» Он так и начал работать в нашем институте.

Мы, кстати, вместе получали Государственную премию. Он тоже стал лауреатом, вместе со мной. Я был руководителем этой группы, всей, которая туда входит, потому что наше ОКБ – головное по министерству было. А я был – начальник ОКБ КИПиА, а вот Марс Юнусович – приборист этого завода, еще был с Томска-7 главный приборист, с Красноярска-26 главный приборист, из московских институтов… Вот такая вот команда была…

– А в институте – что преподавали тогда?

– Здесь мы с Думановым много работали по организации кафедры «Электроника и автоматика». Марс преподавал «Теоретические основы электротехники», «Электротехнику» и ряд других предметов электрического направления. Я потом преподавал дисциплины приборного направления, тоже электрические, только более компактные, направленные на приборы. Марс развил бурную деятельность, и мы друг с другом часто советовались, обсуждали…

– Кто еще вместе с вами приехал в Озерск?

– Кроме Саши Комиссарова, который впоследствии погиб в автокатастрофе, со мной вместе приехал Спирин (в последнее время он был директором завода 156), Толик Жаров (он был главным инженером завода 23). Вот нас четверо. А следующий поток был – Думанов, Галустьян (начальником ИВЦ работал в последнее время), Мозговой (главный приборист завода 25) и кто-то еще… Толя Никифоров, по-моему. Он потом уехал в Мурманск на атомную станцию.

– А над чем вы работали с Комиссаровым?

– Вы, наверное, знаете, что есть специалисты «понемногу обо всем», а есть – «всё о немногом». Я, скорее, представитель первого (к сожалению, хотя мне так хочется многое знать о немногом), а он был больше представитель второго.

По-моему, для руководителя больше нужно «понемногу обо всем». И меня, как правило, назначали руководителем группы, а его членом группы. Я – начальник лаборатории, он – руководитель группы. Я – начальник ОКБ, он – начальник лаборатории. Вот так мы шли. Но при этом, что касается знаний, он копал глубже. Я, порой, ему завидовал. Искренне.

Я студентам все время напоминаю: имейте в виду, не стесняйтесь говорить, что вы чего-то не знаете. Я, например, не знаю больше, чем вы. Они протестуют: «Нет! Нет!» Тогда я им начинаю объяснять, почему так считаю. Про сферу и соприкосновение с незнаемым. Чем больше познанного, тем больше неизвестного. «Согласны?» – «Да, согласны…» Но, тем не менее, не знаете, не стесняйтесь говорить. Это вовсе вас не будет как-то принижать.

Мне до сих пор так хочется много узнать, но… Уже нет той памяти. Только профессиональная осталась. Вот если по профессии нужно что–то, я хватаю. А вот что-то факультативное – уже нет… Так что я должен это учитывать.

О своей работе в МИФИ Александр Николаевич говорит, что это лишь двадцать пять процентов от его общей деятельности («Сейчас уже десять», – с грустной улыбкой поправил он сам себя). Но как ни парадоксально, но эти двадцать пять процентов, как та самая верхушка айсберга, которая видна над поверхностью океана. Но и по ней можно сказать о многом…

– Что побудило вас прийти работать в вуз? Какой мотив вами двигал? То, что это не деньги, мы уже поняли…

– Есть мотив. Но в то же время его нет. Я все время в своей жизни помогал кому-нибудь учиться. Например, последние годы в школе я помогал Вальке Юханову (у него корни в Дагестане, по-моему, он отменно играл в футбол, и я ему страшно в этом завидовал, в детстве я тоже играл в футбол в детской спортивной школе, по-настоящему, мы там тренировались, были большие команды и т.д.). Он был у меня учителем в футболе, а в учебе ему помогал я.

И помогать кому-то – для меня было не то, чтобы удовольствие, а какая-то потребность, мне это доставляет определенное удовлетворение. Это внутри сидит. Как-то это соответствовало складу характера.

Потребность сказать что-то людям, если им это нужно и если я это знаю, это есть.

Хотя я сторонник не столько обучать людей чему-то, сколько сторонник как-то повлиять на их взгляды, мобилизовать их на что-то. Вот это я пытаюсь, и даже развиваю в себе сейчас это качество, хотя оно у меня было всегда. Но сейчас это просто необходимо.

– Кем вы работали в нашем ОТИ МИФИ, на каких кафедрах, какие дисциплины преподавали?

– Я все время работал (кроме небольшого перерыва) на кафедре «Электроника и автоматика». Она по-разному называлась. Я читал тьму разных курсов. Причем старался, прочитав что-то, брать какой-то другой курс. Тот, который, считал, что нужно освежить в памяти, что-то систематизировать, обновить, получить какие-то новые знания в связи с этим... Я же сам-то институт, когда кончил-то! А жизнь изменяется. И я брал эти курсы.

Например, курс «Вычислительная техника». А там в основе лежит двоичная техника решения логических задач. А нам этого в институте не читали. Я взял этот курс и читал. Несколько лет.

– Как в старом добром анекдоте про учителя, который говорит: «Ну, я им объяснял-объяснял, объяснял-объяснял, объяснял-объяснял, что даже сам понял…»

– Да-да!.. Это про меня… (смеется) И я читал много таких курсов. Стали говорить про экологию, я стал читать «Экологический мониторинг». Базу я знаю. Измерение, определение параметров…

– Где, казалось бы, автоматика, а где экология…

– А видите, в чем дело… Экологический мониторинг предполагает определение количества где–то каких-то вредных веществ. А моя профессия, моя докторская диссертация – «Дистанционно-аналитический контроль в технологических продуктах радиохимии». Аналитический контроль это определение состава. То есть, практически, то же самое. Только здесь технологический процесс, а здесь окружающая среда: воздух, вода, почва. Другое дело, что здесь совсем другие условия, другие концентрации, другое соотношение… Поэтому я кое-что почитал дополнительно.

Кстати, я работал несколько лет научным руководителем Челябинского городского экоцентра. Платили мне там копеечное жалованье. (смеется) Но… Я не дергался. Зато я узнал Челябинск. И узнал его изнутри. Какой завод что выбрасывает. И что именно. Мне эта работа дала многое.

– Что вы еще читали в институте?

– В институте я читал разные курсы, но все они были связаны с приборостроением. «Экологический мониторинг» – это ведь тоже приборостроение. Методы и средства измерения. Мало прибор сделать, прежде надо метод предложить.

А потом пришли такие странные времена…

Если при Марсе Думанове мы приглашали ребят-специалистов с заводов, мы с ними контачили, они критиковали наших выпускников и говорили: «Вы им этого не давайте, а вот этого не даёте…» Но это были конструктивные разговоры… То при Бочарове такой разговор прекратился. Он считал так: «Я не пойду к директору чего-то просить! Просителем не буду!»

– То есть порвалась связь института с комбинатом?

– Да-да. Осталось что-то на личных контактах, но как системы – такой связи не стало. Этого и сейчас нет.

Иметь в своем арсенале такого доктора наук, профессора и лауреата Государственной премии – почетно. Но – хлопотно. Уж слишком раздражает его независимость, а более того, вечная неуспокоенность.

Профессор Кононов постоянно предлагает какие–то новые идеи, касающиеся обновления тех или иных курсов в соответствии с требованиями времени. А кому хочется что-то менять, когда всё как бы «устаканилось»? Да, наука не стоит на месте. Да, нужно думать о завтрашнем дне… Но может быть лучше завтра подумать о послезавтрашнем, а сегодня как-нибудь и так сойдет?

Александр Николаевич считает, что нет, «не сойдет»…

– Вот, в частности, что такое – сегодня. Я пришел к директору ОТИ МИФИ Тананаеву, его я знаю давно, и говорю: «Я хочу читать два новых курса. Для первого курса я хочу читать «Введение в специальность».

В свое время я читал такой спецкурс и мне понравилось. Во главу угла ставится: что такое специалист, профессионал.

– А из чего складывается профессионал, на ваш взгляд?

– Вот об этом и речь! Из его профессионализма как специалиста, его порядочности как человека, его патриотизма как гражданина.

И вокруг этого мы со студентами устраивали доклады, сообщения, кто что предлагает, какой перечень характеристик относится к положительным, какой – к отрицательным.

Я пришел сейчас, а у меня в аудитории – 6 человек всего. Раньше большие группы были, до тридцати человек.

– Это что – свободное посещение?

– Нет. Не набрали. Даже на бюджет. Сейчас, правда еще перешли с программистов. Теперь у меня восемь человек. Это уже что-то…

Я всё пытаюсь, чтобы они поняли, в чем профессионализм заключается. В профессионализме я им рассказываю не только метод, но и плюс – куда это всё применить. Вся моя карьера строилась и заключалась в том, что я пытался узнать кроме своих приборов сферу их применения. Технологию. И вот сейчас мои крупные предложения связаны с основной технологией реакторов и радиохимии. Вот и им я пытаюсь рассказать…

– О чем?

– Я им пытаюсь рассказать, что такое замкнутый топливный цикл. Я им пытаюсь сказать, что им посчастливилось, что они живут на переломе: кончился первый этап развития атомной промышленности, и впереди колоссальный скачок.

И в связи с этим я Тананаеву предложил прочитать для всех специальностей курс «Замкнутый топливный цикл». Механики – с одним уклоном, физики – с другим, химики – с третьим… Химикам читают, но только часть этого цикла. Я приходил с этим и к Степанову. Он прямо меня не посылал, но дал понять, что его это не касается. Ларькова это тоже не интересовало. Тананаев согласился. А потом, хоть Тананаев уже и ушел, мне все-таки выделили 12 часов прочитать. Накануне научной конференции, у нас здесь, в институте. Три дня по четыре часа.

Планы я раздал о том, что там собираются читать. Все кафедры ознакомились. За все занятия ни одного преподавателя ни с одной кафедры не было. Ни один не пришел. Студентов – только Изарова, зав. кафедрой – пригнала две группы. Сняла с других занятий. Кое-кто проявил определенный интерес, кое–кто слушал по необходимости: заставили. Но этот курс все–таки рассчитан больше на выпускников. А уж для преподавателей – точно нужно.

Все должны знать, для кого мы готовим своих специалистов (механиков, электриков, программистов – неважно) и зачем всё это нужно, во имя каких глобальных проблем. Я стараюсь об этом рассказывать. Может быть не все понятно. Но нельзя этим пренебрегать.

И беспокоит, что игнорируют как раз те, кто должен всему этому учить.

Вот не сидится профессору Кононову спокойно на месте. Не одно, так другое. Вот, например, инициировал со своими студентами создание общественной организации «Молодежь «Маяка». Для того, чтобы вести контрпропаганду в ответ на все происки ангажированных «зеленых». И не просто контрпропаганду, а научно-просветительскую деятельность, основанную не на политике да идеологии, а на последних достижениях технической мысли.

– Знаете, кто оказался одними из главных наших оппонентов? В нашем городе – Евгений Рыжков, тогдашний руководитель Центра по связям с общественностью ПО «Маяк». А в Челябинске – экологический департамент, он тогда по-другому назывался. Рыжков был моим студентом, я с ним на «ты». Говорю: «Жень, считай меня и моих студентов твоими подчиненными. Твоим резервом. Командуй!» – «А этого не надо! Заниматься этим должны профессионалы! А ваше участие здесь только вредит!»

– А «любимая» женщина Евгения Георгиевича Рыжкова – товарищ Миронова – к вам обращалась?

– О! Не то слово! Мало того, были попытки меня завербовать.

– «Озеленить»?

– Да ну! Там чистейшей воды выгода на первом месте. Работает на платной основе.

– Так это же старая шутка: почему «зеленые» называются именно «зелеными?» Потому что с ними расплачиваются именно «зеленью»…

– Причем, нахально… Самым беспардонным образом… Я знаю про эту платную подноготную.

– И что же это за история с «вербовкой»?

– Однажды меня Миронова пригласила на обучающий семинар. Поскольку я иногда высказывался с критическими замечаниями, то она подумала, что я такой колеблющийся, сомневающийся, меня можно перевербовать. И пригласила меня на семинар. Я приехал туда вместе с председателем нашей молодежной организации Татьяной Костаревой.

Там два американца и один норвежец рассказывали всей той братии (а собирались там в каком-то профилактории, в рекреации, человек 25 там было), что если в вашей зоне строят атомную станцию, что нужно сделать, чтобы ее не строили.

Мы пришли, чуть опоздав на начало. После окончания первого такого заседания вдруг ко мне один подходит, другой, третий: «Здравствуйте, Александр Николаевич!» Одна дама меня вообще вывела из себя: «Здравствуйте, Александр Николаевич! Вы недавно к нам в 117 цех приходили!» А 117 цех – самый закрытый цех завода 20. Сейчас–то может быть уже и ладно, там уже и американцы побывали, а тогда для меня это был шок.

А дальше всех их разделили на три группы. Для игры. Дали задание: «У вас такие-то исходные данные, у вас – такие-то, у вас – такие-то. Вы нашли в проекте то-то и то-то…» И вот здесь я сделал колоссальную промашку. Поднял руку и спросил: «Скажите – задача какая: исправить эти недостатки или добиться прекращения строительства станции?» Всё.

Миронова, как я понял, специально меня подняла, представила, чтобы американцы слышали, какого жирного карася она припасла…

– А карась оказался «засланный»…

– Да… Не только не пригласили нас на обед, но даже не дали нам машину доехать от профилактория (километра два или три), пошли пешком… Вот вам пример.

– То есть после обеда вы уже не участвовали…

– Я, во-первых, в обеде не участвовал. (смеется) Кстати, там половина людей была из нашего города. Во главе с Усачевым, тогдашним председателем нашего городского комитета экологии, там был Мишенков с ОНИСа, были и другие...

Или вот «зеленые», мироновцы, Надя Кутепова, организовали в Худайбердинске антиядерный слет, лагерь. Мы туда поехали самостоятельно.

И в Худайбердинске мои студенты разбрелись с теми студентами, с «зелеными». Надя Кутепова была вне себя. Почему? Все те «зеленые» студенты, которые пришли, были, как правило, экономистами, юристами. Среди них не было ни одного технаря, они не знают, что такое атомная энергия, они не знают азов, а наши ребята – с пятого курса, химики-технологи, киповцы и другие… Их оппоненты: «А мы этого не знали… А мы этого не проходили…» И организаторы попытались нас побыстрей куда-нибудь сплавить.

– То есть получилось примерно то же самое, как знаменитые диспуты между студентами кафедры научного атеизма и семинаристами, которые были прекращены из-за «бледности» студентов-атеистов…

– Да… А нам туда запретил ехать Садовников. Я сначала туда поехал со своими внуками. Вот всепроникающий бюрократизм, где только для вида флаги развеваются, а все остальное…

– Сейчас, по-моему, про «Молодежь «Маяка» не слышно?

– Да… Как закончилась наша молодежная работа.

Однажды я пришел согласовать с гендиректором письмо, мы с «Молодежью Маяка» решили послать письмо министру Адамову, нормальное такое письмо, конструктивное.

«О! Как ты мне нужен!» – говорит Садовников (а он одно время работал у меня в лаборатории). Оказывается, его тогда прессовал Адамов, говоря о необходимости развития радиоизотопного производства. Рынок огромный, исчисляется многими миллиардами. И Садовников увидел во мне пользу…

Молодежи он сказал: «Подавайте заявление, я лабораторию создаю такую». А мне сказал: «Я тебя перевожу на должность зам. начальника ЦЗЛ по этой работе».

Мало того, мы потом ходили на оперативку к гендиректору, и он сказал всем директорам заводов: «Вот их привечайте».

И мы ездили на разные заводы, нам, действительно, шли навстречу. И мы составили план развития «Молодежи».

Я с одной стороны работал по радиоизотопам, готовил мероприятия. А потом с молодежью, когда мы первый этап провели, у нас по плану была встреча с гендиректором. Посылаем ему записку, что тогда–-о хотели бы с ним встретиться – он не приходит. Посылаем вторую записку – он опять не приходит. Посылаем третью записку… Наконец, ладно, соглашается, встречаемся в музее. Туда же приходит В.Л. Кузнецов (профсоюз), Глаголенко и Ровный, кто-то еще…

Молодежь начинает рассказывать: «Вот по такому-то плану мы проходили то-то и то-то. Ознакомились с тем-то и тем-то. Теперь мы переходим ко второму уровню работы. Мы хотим участвовать в конверсии, мы хотим участвовать в работе техсоветов, мы не требуем себе денег, мы хотим работать…»

– То есть они как раз нацеливались на работу по радиоизотопному производству?

– Они в принципе нацелены были на конверсионное направление. Изотопы это частный случай конверсии. И что же дальше? Товарищ Садовников выходит и начинает следующий монолог: «Вы вот здесь говорите о работе на техсоветах. А что вы знаете, чтобы в техсовете работать? Да чтобы работать в техсовете, знаете, какой нужен объем знаний?! А по конверсии? Что вы знаете? Что мне с вами делать? Вот мне нужен человек на должность директора завода 23, может быть вы готовы и туда, скажете?» Один говорит: «Я готов!» Пошутил, конечно. А дальше Садовников закончил следующим: «Вот что, парни. Вы – общественники, идите на дискотеку, там и тусуйтесь. Извините, я должен вас покинуть, меня ждут люди».

Потом взял слово Глаголенко. Продолжил примерно в этом же духе: «Вы ничего не знаете, а ваша зарплата, что она стоит? Мне нужно столько-то миллиардов для реконструкции завода 35…»

И все остались как оплеванные. То есть Садовников нас в свое время «благословил», дал команду, чтобы нам помогали, а здесь – что?

А потом в газете «ПрО Маяк» появилась заметка об амбициях молодежи. Дескать, им лишь бы хапать и так далее. С негативным подтекстом.

– Почему же произошел такой поворот?

– А я потом понял: на Садовникова давил Адамов. Потом Адамова сняли. И у Садовникова проблемы эти кончились. А то, как он обошелся с молодежью – это было хамство и в советское время его бы назавтра выгнали с рабочего места. С директоров он бы вылетел. А так, сейчас никому до этого дела нет.

Но молодежь еще продолжала какое–то время заниматься. Татьяна Костарева, председатель этой молодежной группы, стала депутатом горсовета. Там она тоже стала гнуть линию справедливости. Сразу разглядели, что она не поддается влиянию и в следующий раз ее уже не выбрали. Система ее отвергла…

Молодежь – молодежью, это еще куда ни шло. Но наш непоседливый собеседник в свое время организовал в МИФИ «Общественный экологический семинар». На этот семинар приезжали работники экологии из Кыштыма, из Кунашака, из Аргаяша, с Каслей… Побывал на нем и М.Ф. Корякин в бытность заместителем главы Озерска. Стал других руководителей посылать. Приходили руководитель земельного отдела, главный архитектор, руководитель лесного хозяйства, слушали, вникали…

Но и этого мало. Не дает профессору Кононову покоя тема реакторов на быстрых нейтронах. А это уже…

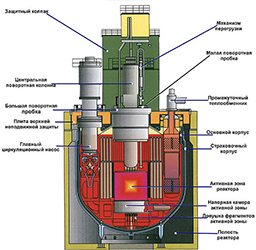

– Это ведь глобальная задача. Сейчас используются реакторы на тепловых нейтронах. Но урановой руды при планируемом развитии атомной энергетики в России хватит, по самым оптимистическим прогнозам, еще лет на 50-60. Потом придется осваивать радиоактивные залежи в труднодоступных местах, а это увеличит расходы на производство энергии в разы.

– Это ведь глобальная задача. Сейчас используются реакторы на тепловых нейтронах. Но урановой руды при планируемом развитии атомной энергетики в России хватит, по самым оптимистическим прогнозам, еще лет на 50-60. Потом придется осваивать радиоактивные залежи в труднодоступных местах, а это увеличит расходы на производство энергии в разы. Поэтому говорят о том, что пора переходить на реакторы на быстрых нейтронах. Что это означает в ближайшем будущем? Что мы, спустя какое-то время, сможем отказаться на тысячелетия от рытья шахт для добычи урана. «Хвостов», которые есть в отвалах, так называемый «отвальный» уран, миллионы тонн, хватит на несколько тысячелетий работы впредь.

– Александр Николаевич, можно для неспециалистов как-то популярно объяснить разницу в тепловом и быстром реакторах?

– При делении ядер в реакторах, например, АЭС выделяются нейтроны с очень высокой энергией. Обычно эти «быстрые» нейтроны специально замедляют в воде или графите, снижая их кинетическую энергию, дабы цепная реакция деления ядер была предельно простой.

Реакторы, в которых организуется замедление нейтронов, называются тепловыми. Именно они в подавляющем своем большинстве и работают в настоящее время на АЭС разных стран.

У таких установок есть существенный недостаток: они могут работать только на одном изотопе – уране с атомной массой 235 (U-235). Этого изотопа в природном уране всего 0,7 процентов, в то время как основная часть руды состоит из атомов с массой 238 (U–238), которые замедленными нейтронами практически не расщепляются. Поэтому для работы одного теплового реактора мощностью 1000 мегаватт в течение срока его службы (50–60 лет) требуется до 10-12 тыс. тонн природного урана. Это много, учитывая, что ежегодно в России добывается около 3 тыс. тонн урана.

Радикально решить проблему с использованием уранового сырья способны реакторы на быстрых нейтронах (РБН).

Радикально решить проблему с использованием уранового сырья способны реакторы на быстрых нейтронах (РБН). Идея такого реактора, как говорится, проста до гениальности. Когда нейтрон попадает в ядро «негорючего» атома U–238, оно, испытав ряд ядерных превращений, образует ядро другого элемента – плутония (Pu-239). Это искусственный элемент, ядра которого делятся даже лучше, чем U-235. К тому же, они дают при делении большее количество «вторичных» нейтронов, чем U-235.

Описанный процесс происходит во всех современных тепловых реакторах, но плутоний в них образуется в очень небольших количествах. Именно для ускоренного образования Pu-239 и были разработаны реакторы, в которых количество материалов, замедляющих нейтроны, сведено к минимуму.

Если такой «быстрый» реактор загрузить плутониевым топливом в смеси с неделящимся U-238, то в процессе его работы в нем будет образовываться плутоний в количестве, превышающем массу сгоревшего в процессе работы топлива.

Это значит, что отработавшее в «быстром» реакторе топливо становится ценным вторичным ресурсом. На радиохимическом заводе из него удаляют «шлаки» – и остаются «избыточный» плутоний и остатки U-235 и U-238, которые можно использовать в любых энергетических реакторах, в том числе и «тепловых».

Этот процесс можно повторять до тех пор, пока весь U–238 не будет преобразован в новое ядерное горючее – плутоний – и сожжен в реакторах. Таким образом, одна из наиболее острых проблем ядерной энергетики – проблема сырья – будет практически решена.

Эффективность использования природного урана при такой организации топливного цикла увеличивается почти в 100 раз. Соответственно, имеющихся в стране урановых ресурсов хватит на тысячелетия при любом мыслимом масштабе развития атомной энергетики.

И если эти реакторы на быстрых нейтронах настроит все человечество, на них на все хватит того, что уже нарыто, минимум на многие столетия.

– Этак вы и на нефтяную мафию замахнетесь?!

– Действительно…

– Действительно… – А это непростительно!

– Совершенно верно. Думаете, я Америку открываю? Полистайте книги, профессиональные журналы, и там это между строк прочитывается. Где-то прямо написано, где-то между строк. Диаграммы: как снижаются потребности в том или ином виде топлива.

Второй момент. Вы знаете о том, что у нас есть водоемы «грязные»? На Тече: 10-й водоем, 11-й, Карачай… Знаете об этом? Знаете, что есть установка остекловывания? Знаете, что кроме того, на другой установке собираются в цемент превращать «грязную» воду? Чтобы не сливать в Карачай, ее будут превращать в «грязный» цемент. Все-таки цемент это лучше, чем вода. Так вот есть технология в нашем министерстве, которая с 50-годов используется, мало того, два действующих завода работают крупномасштабных…

В на-шем ми-ни-стер-стве! Где технология переработки урана (правда, естественного, не облученного) проводится без капли воды. С огромной производительностью. В несколько раз превышающей то, что нам нужно. Она практически безреагентная. Без употребления в большом количестве других реагентов, как у нас сейчас есть.

И вот с этой технологией я ношусь уже который год. В Советском Союзе под грифом «сов.секретно» сотни людей работали, чтобы эту технологию поставить вместо существующей. До 1989 года. Всё закрылось, все опытные установки закрылись, потом их разрушили, в металлолом они ушли. А люди, в основном померли или их просто выгнали. Нет этой технологии сейчас. А сублиматные заводы в Ангарске и Томске-7 – работают. Естественно, чтобы ту технологию поставить здесь, у нас, ее нужно усовершенствовать. Но эти темы проработаны достаточно полно. Я же говорю – десятилетия люди разрабатывали эти технологии.

И в 1982 году наш проектный Ленинградский институт вкупе c институтами ведущими – Курчатовским и другими – выпустил эскизный проект для французов. Для быстрого реактора. Производительностью на 70 тонн. Есть официальные документы, в которых сообщается, что капитальные затраты на такой завод меньше затрат по действующим технологиям в четыре раза. Не на 40 процентов, а в четыре раза. Текущие затраты в эксплуатации меньше в три раза. Объем самого производства, его оборудования – меньше в пять раз. Теперь там воды, отходов, 45 тысяч кубов, здесь – ноль. Твердых отходов здесь меньше, чем там в сто раз. И теперь еще – по действующей у нас технологии, нужно, чтобы топливо не менее трех лет выдержало, лучше побольше. В чем дело? Там такая большая активность, что органика, которую мы используем здесь при переработке, разлагается. И нельзя ее использовать. Надо переждать, когда радиоактивность упадет, настолько она велика. А там – хоть сразу начинай работать.

И никто… Как бы нет ничего этого.

– Почему?

– А вот, когда я задавал вопросы на конференциях несколько лет назад в Питере: «А почему из федеральной программы вы убрали «сухие технологии»?» Мне стали говорить: «А это вы сейчас не по теме берете, у нас другая тема конференции». Я говорю: «Как? Это же тема радиационной безопасности. Как раз конференция та самая. Нам же тогда не нужно остекловывание, потому что в процессе не участвует вода, цементация не нужна, не нужны эти водоемы…»

Но я не сразу задал вопрос, а сначала рассказал суть. Что сейчас мы тратим вот столько-то, получаем столько–то, мы их остекловываем, там мы хотим в цемент превращать, получается все равно огромный объем, а есть технология, есть действующие по этой технологии заводы. И почему же при всем при этом вы вычеркнули…

И на следующий день (правда, в мое отсутствие) разразился скандал: «А вот товарищ с «Маяка» здесь говорил… В чем дело-то?»

Сколько я ни возникал по этой новой технологии – ноль. Не хотят и слушать.

Прошло какое–то время. Вдруг меня приглашают сюда сделать доклад по этой технологии. Я сделал доклад. У меня есть статья. Могу ее вам показать. Приняли решение создать группу и изучить технологию, в том числе, и на местах. Создали такую группу. Руководит главный инженер 235 завода, я зам. руководителя. То есть из положения изгоев меня вывели.

– Реабилитировали?

– В какой-то степени. Мы ездили. Я всех людей знаю, нас очень хорошо принимали везде. Тем более со мной ездили молодые ребята-технологи. Мы потом написали отчет, где говорили в окончательном выводе: эта технология является перспективной, надо приступить к НИОКРам на нее. (НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) Хотя там нужно во многом переходить на опытные установки давно. И что? Этот отчет лежит и до сих пор даже не обсужден. Около года. Я недавно посмотрел протокол, оказывается в одном из протоколов написано: «Такой-то отчет, отчет не востребован». Вот сегодняшняя ситуация.

Хотя это глобальный вопрос. Речь-то идет об обеспечении энергией всего человечества. Я нисколько не преувеличиваю…

– А со студентами вы об этом говорите?

– У меня два дипломника были по безводной технологии. Защищались. Первый – все нормально, на все вопросы всё ответил, ну на «пятерку» шел. Тем более – новые совершенно технологии, которые всё переставляют с ног на голову.

Вопрос от комиссии: «Все у тебя, конечно, хорошо… Но что же за рубежом-то это не делают? Почему?» Дипломник, молодец, не растерялся: «Руководителю для этого нужны новые вложения, новое строительство, новые средства. Ему это не надо. А науке – если ученые всё время работали по старинке, тоже бросать не хотят…» Проглотили. Но это так и есть. Я присутствовал на защите, потому что понимал, что если я не пойду, то его могут и заклевать.

А второй – отменный дипломник, но я не смог прийти на его защиту. Председатель выступил: «Зачем этот диплом? Это у вас просто пересказ чего-то…» Хотя там есть, как я утверждаю, новое зерно. И сама новая технология, когда она рассматривается с каких-то позиций, вносит переворот. Но «четверку» поставили. Хотя «пятерка» там должна была быть. И на конкурс в министерство надо было посылать эту работу. Абсолютно. Там же все в корне меняется.

– Японцы в свое время скупили журнал «Технику – молодежи» за много лет, потому что там огромное количество идей.

– Да, конечно. Я знаю эту историю. Они всё там изучали…

– То есть они в этих интеллектуальных «отвалах» находят то, что поможет им двигать свою науку, а у нас и своего не надо. Мы такие богатые, что и наработанное не хотим применять?

– Наверное… Например, на научной конференции, посвященной 60-летию МИФИ я говорил про кластеры, что институт мог бы занять какую-то важную позицию. Давайте сделаем мегапроект, хотя бы в учебном плане.

Например, «Маяк» будущего». Или «Атомный (ядерный) цикл будущего». И тогда каждый студент, начиная с 3-го курса, берет себе тему в связи с «Маяком» будущего». Естественно должен быть создан совет из работников завода, который бы сформулировал те проблемы, которые здесь возникают с той или иной технологией. И он с 3-го курса по дипломный проект продолжал бы для будущего завода, для будущей технологии делать это. К сожалению, никого из действующих руководителей МИФИ это не заинтересовало.

– Беда многих технических вузов в том, что они добросовестно делают выпускников, но понятие «инженер» у нас как-то растворилось. Посыла на созидание, на творчества – нет. Экзамены сдали – и хорошо. Не так?

– Я согласен с этим. А у нас – идеальные условия, чтобы формировать инженеров. У нас рядом комбинат. Рядом ЦЗЛ. Рядом проектно-конструкторские организации. Всё, формируй.

– Александр Николаевич, и всё-таки, что бы вы пожелали ОТИ МИФИ в год юбилея?

– Если говорить о пожеланиях, я могу сказать – необходимо думать о будущем. Мы должны поработать для будущего нашего. На перспективу. Без этого ничего не будет…

Я понимаю, что зарплаты жалкие, но… Пофигизм нужно убрать… Что еще? Ничего я не могу пожелать. Всё пустое…

Беда в том, что приходят люди далекие, абсолютно далекие от науки, от производства. И главное – неплохо устраиваются. На ведущие, ключевые позиции. Вот в чем дело… Это и наверху сейчас происходит, видно же всё. Сейчас пришла мода на менеджеров. А ведь менеджер – это пустое место, если он не опирается на реальный материальный мир. Он лишь обеспечивает более выгодные комбинации, но в сегодняшний день с позиции рубля, с позиции прибыли. А ведь во всех, даже капиталистических, странах, это как монозадача не воспринимается. Это лишь одна из задач. Развитие должно быть – вот что главное. Так вот о развитии, как мне кажется, у нас было бы хорошо бы подумать… Ничего другого сказать не могу.

А так, хоть ве… Нет! Я не хочу сказать – хоть вешайся. Я все-таки, как тот еврей из анекдота, который варит яйца. Еврей покупал яйца по рублю десяток, варил вкрутую, потом продавал по десять копеек штуку. Его спрашивали: «В чем выгода?» Он отвечает: «Как в чем? Бульон – мой. А во-вторых, я – при деле…»

– Да здравствует бульон?

– Да-да… Когда я работал в ОКБ КИПиА, было предприятие, которое ставило задачи, мы разрабатывали, изготавливали на заводе 40. Везли, испытывали, а потом делали всю партию. Уникальные условия. Когда всё вместе, вот здесь. К нам приезжали: Томск, Красноярск – завидовали. Всё было блестяще. И мы все это… профукали. И продолжаем.

– Возможно это как-то восстановить?

– Конечно! Но дело в том, что необходимо системное решение проблем повышения потенциала страны.

Я несколько лет назад написал директору о некоторых мерах по повышению потенциала «Маяка» за счет увеличения квалификации каждого человека. Где описал, что нужно сделать на уровне комбината, что нужно сделать на уровне завода, цеха, лаборатории, группы, бригады… Начиная с рабочего.

Восстановить надо техучебу. Причем ежемесячную, обязательную. И это должно быть записано в условиях трудового договора. Затем проводить ежегодные конференции по соответствующей тематике с выступлением ведущих специалистов. Всё лучшее со стороны должно привлекаться на комбинат. Необходимо и свои недостатки вскрывать. Обязательно.

– Кстати, заметил одну тенденцию: те производства, руководители которых думают о завтрашнем дне, стараются готовить молодых специалистов «под заказ». Например, на Первоуральском новотрубном заводе. А если наш институт будет готовить просто дипломированных выпускников, для комбината-то это не нужно. Нужны специалисты, а не «недоросли» с дипломами.

– Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Комбинат вместе с институтом может готовить тех, кого он хочет. Сил и денег для этого у комбината хватит.

Есть такие люди, которым понятие «пенсионер» чуждо по определению.

Профессор Кононов из числа таких. Он по-прежнему энергичен, он по-прежнему не просто может, но и хочет приносить пользу. Это давным-давно стало его потребностью.

Вы думаете, он ограничивается своей преподавательской деятельностью? Как бы не так! Он «варит» несколько иной «бульон», чем тот, о котором он рассказывал в анекдоте…

Вы думаете, он ограничивается своей преподавательской деятельностью? Как бы не так! Он «варит» несколько иной «бульон», чем тот, о котором он рассказывал в анекдоте… – Мы, ряд ветеранов, объединились в сообщество «Эксперт». И мы регулярно собираемся, обсуждаем актуальные проблемы и готовим разные письма.

Например, в свое время писали о проблеме завода 20. Последние письма мы писали о необходимости строить Южно-Уральскую атомную станцию с реакторами на быстрых нейтронах.

А сейчас руководство страны провозгласило, что главная проблема в России – технология. А технология на «Маяке» развита больше, чем на каком-либо другом предприятии. Но нас игнорируют. Что это? Принципиальный подход против «Маяка»?

– Это по недомыслию? Или злой умысел?

– Да, я считаю, что умысел. В чем дело? Ну, например, что касается строительства атомной станции. Опять ищут место, где ее разместить.

Последнее наше письмо послано через губернатора Юревича (мы сначала Юревичу послали). От него послали Рогозину. Рогозин послал его пяти министрам. В том числе Кириенко, в экологию, регионам и т.д. Чтобы всем вместе обсудить и сообщить.

Они обсудили, сообщили и прислали пустой совершенно ответ. Даже не по сути вопроса письмо, а так, о чем-то вообще. Что еще вопрос о месте АЭС и времени разработки требует проработки. То есть, как бы места нет. Хотя у нас здесь 300 миллионов прежних советских рублей истрачено. У нас же вся структура, инфраструктура сделана под АЭС. Дороги все проложены, котельная работает, пожарные есть, стройплощадка, где делают железобетонные изделия, бытовые есть, железная дорога. Всё есть.

– Но есть ли смысл возобновлять строительство на этом месте? Ведь столько лет прошло…

– Конечно, есть! Мало того, наш проект постоянно пересматривался, и всякий раз продлевался. И последнее продление и лицензия на строительство закончились в 2010 году. На этом самом месте. Там уже вырыто два котлована, под один блок даже бетонную подушку положили…

Вот мы написали вместе с Нижельским, Бурдаковым, Шевченко для конференции о возможности создания инновационного кластера у нас на территории. Я прочитал этот доклад на научной конференции МИФИ. На моем докладе от силы человек 10 сидело, все остальные ушли. В том числе все преподаватели ушли, никому неинтересно об этом слушать. Один человек, из оставшихся там, сказал: «Слушай! Самый интересный доклад!» Речь идет не о том – интересно или неинтересно. Дело в том, что настолько нас приучили, что «ничего у вас не выйдет, ничто не воспринимается». Поэтому когда говорят: «Люди такие…» Нет. Люди у нас обычные. Просто если вас каждый год прессуют, а прессование идет непрерывное, по всем статьям, начиная от аптеки, ЖКХ, на работе и т.д., то люди уже не верят в возможность решения очередных проблем.

И пока побеждает пофигизм: «Ничего этого не нужно. Это никак не связано с нашей жизнью…».

– По-моему, самое отвратительное, что удалось создать за последние 20 лет – это общество потребления. Точнее – общество с психологией тотального потребителя. Не созидателя. Это противоположные вещи.

– Совершенно верно.

– А ведь это структура враждебная самому русскому менталитету.

– Точно.

– Творчество искони веков было присуще русскому народу. Это одна из основных черт национального характера. И этот творческие посыл был во многом, включая и советский период истории. Творчество – это то, что из меня, изнутри наружу, а потребление – снаружи ко мне, мне, мне!

– Так вот в связи с этим, я хочу сказать следующее. Надо, по крайней мере, дальнейший процесс оболванивания прекратить. А где-то и вспять повернуть. А у нас вся элита, вся вертикаль власти выстроена в соответствии с этой новой линией. Я пытался заметку в стенгазету институтскую поместить. О том, что надо вкалывать, что специалист – это совокупность профессионализма, порядочности и патриотизма. Что-то и еще там писал… Так и не взяли.

– Не актуально?

– Не актуально, да. Совершенно верно.

В одной из новостных программ российского телевидения есть рубрика «Интернет-видео дня», где показывают различные забавные (или не очень) сюжеты, снятые случайными операторами-любителями. И однажды там показали, как некий американец, судя по всему, не являющийся ни лесорубом, ни политтехнологом, решил спилить дерево, растущее около его дома. Ничтоже сумнящеся он взял бензопилу и… Под самый корешок.

И дерево рухнуло, подмяв под себя добрую половину дома. Находилась ли в этот момент в той половине теща или налоговый инспектор – история умалчивает. Но это и не важно. Важно, что иногда возникает ощущение, что архитекторы российских реформ хорошо знают, как надо пилить такое большое дерево как Россия, чтобы, рухнув, она не похоронила под собой полмира.

Да, сначала спиливаются крупные нижние ветви, затем ветви поменьше и повыше, и так – до макушки, а затем от макушки чурбачками до состояния пня. Потом придет бульдозер и выковырнет никому не нужный пенек. А то вдруг он побеги даст…

Такое чувство, что ветви «образование», «наука», «здравоохранение», «армия» и другие, если еще и не спилены, то, по крайней мере, уже дрожат под ударами топора «лже-реформаторов».

И вот здесь необходимо понять одну важную вещь: устоит ли Россия под ударами этих топоров, зависит от каждого. Каждый может стать той самой песчинкой на чаше весов, от которой зависит, в какую сторону этим самым весам склониться. А вот на какой чаше весов ты находился – выбор твоей персональной совести и ответственности. Выбор, за который обязательно придется отвечать перед Судом, который вряд ли примет во внимание попытки самооправдания типа «все так делали», «время было такое», «что я один могу» и так далее...

…Да, наш собеседник просил меня не сосредотачиваться на его персоне, а больше рассказывать об институте, о коллегах, о науке, о конструкторском бюро, о перспективах «Маяка» и ОТИ МИФИ…

Об этом мы вам и рассказывали.

Потому что, говоря о лауреате Государственной премии, докторе наук, профессоре ОТИ МИФИ Александре Николаевиче Кононове, мы все равно говорили о его коллегах, о науке, о конструкторском бюро, о его работе на «Маяке» и в ОТИ МИФИ.

И о нем самом, конечно.

Просто потому, что в биографии человека, как в зеркале отражается биография поколения и биография страны…

Источник: Волынцев, А. Весы на быстрых нейтронах … : [Электронный ресурс] : о лауреате Государственной премии, профессоре ОТИ МИФИ Александре Николаевиче Кононове. – Ozersk74.ru. – 2012. – 31 июля; 1, 2, 3 августа. – Режим доступа: http://ozersk74.ru/news/school/38602.php; http://ozersk74.ru/news/school/38720.php; http://ozersk74.ru/news/politic/38819.php; http://ozersk74.ru/news/school/38888.php. – Загл. с экрана.